prcdent SF052

suivant sera

SF054

Science et

Francophonie

Septembre

2016 No 053

Paraissant le 20 septembre 2016

Version du 20IXI2016.

Rdacteur en chef Pierre Demers. Science et Francophonie parat en ligne.

Dpt lgal volontaire la BaNQ.

Parat sous lÕautorit de la LISULF. Ligue Internationale des Scientifiques pour lÕUsage de la

Langue Franaise.

Buts: Promotion de l'usage de la langue

franaise dans les publications scientifiques et autrement et de l'accs du

Qubec l'indpendance.

INSN.0825.9879. ditions Pierre Demers PPD

Science et Francophonie. Contenu du

No 053, septembre 2016, en aot 2016 No 053

Septembre

2016 No 053

Complments.

*La dette de lÕOntario

envers le Qubec.

Louis Gill, Ruth Dupr,

Marc Vallires, Michel Stewart.

Prix du Qubec

scientifiques. Prix Marie-Victorin 2015 Pierre Demers.

**Lettres dÕappui au

candidat.

Jean Coutu, Paul

Grin-Lajoie, Maxime Laporte, Jacques LÕcuyer, Pauline Marois, Wladimir

Paskievici, Hubert Reeves, Ren-Marcel Sauv; prsent par Michel Drouet.

Organisateur Jol

Demers.

Votre cotisation

2016.

***** *****Grande

campagne de cotisations.

LISULF.

-- 30

-

----------O--------------

![]()

----------------O------------------------------------

Complments.

SF053*La dette de lÕOntario envers

le Qubec.

Louis Gill, Ruth Dupr, Marc

Vallires, Michel Stewart.

NDLR. Sur le sujet. Je me suis exprim abondamment depuis 2013. JÕessaie pour quelque temps de publier ce que dÕautres veulent exprimer. Et jÕespre quÕune Commission officielle sera bientt cre par le Gouvernement du Qubec et active. PiD.

Louis Gill.

Le 1 sept. 2016 11:48, Gill,

Louis <gill.louis@uqam.ca> a crit :

Cher Pierre Demers,

Peut-tre avez-vous lu les extraits que je joins ce

courriel des articles de Ruth Dupr et Marc Vallires sur le Ç partage

de la dette du Canada-Uni entre le Qubec et l'Ontario È, comme le dit

Ruth Dupr, ou sur le Ç partage de la dette de la Province du

Canada È, comme le dit Marc Vallires. Tous deux expriment le fait que

cette question a t dfinitivement rgle en 1873, le gouvernement du Canada

ayant alors pris entirement sa charge la dette qui faisait lÕobjet dÕun

litige entre les deux provinces. Cela allait ouvrir immdiatement la voie des

investissements massifs du gouvernement du Qubec dans les infrastructures,

notamment ferroviaires. Cela ne vient-il pas modifier substantiellement la

donne dans la rflexion dans laquelle nous sommes engags ? Au plaisir de

vous lire sur cette question qui me parat cruciale.

Cordialement

Louis Gill

======

Ç Un sicle de finances publiques qubcoises : 1867-1969 È

Ruth Dupr

L'Actualit conomique, vol. 64, n¡ 4, 1988, p. 559-583.

Extrait, p. 572. Les mises en vidence sont de LG.

L'incertitude sur le partage de la dette du Canada-Uni entre le Qubec et

l'Ontario10 est un facteur supplmentaire d'explication des engagements modestes

du gouvernement qubcois. Pendant son premier mandat (1867-1871), le gouvernement

Chauveau dpense moins de 2 millions de dollars par anne ; plus de

la moiti de cette somme est consacre au maintien de l'ordre social. Les revenus

du gouvernement, dont 60 pour 100 proviennent de la subvention fdrale, sont

un peu plus levs, ce qui laisse un lger surplus chaque anne.

En 1873,

aprs de longues et difficiles ngociations, la question du partage

de la dette est finalement rgle : le gouvernement fdral l'assumera en entier.

Cet arrangement ouvre la voie une hausse des dpenses du gouvernement

qubcois. Ainsi commence la fivre des chemins de fer qui balaiera la province

jusque dans les annes 1890. En 1875, il y a 1 024 milles de chemins de fer au

Qubec ; 90 pour 100 sont situs dans la rgion plus populeuse de la rive sud

du Saint-Laurent, reliant celle-ci aux tats-Unis (Hamelin et Roby (1971:129)).

Bientt, la population, le clerg et les politiciens de la rive nord commencent

rclamer des chemins de fer11. Le gouvernement du Qubec dpensera plus de

26 millions de dollars (17 millions en termes nets12) en aide la construction

de chemins de fer entre 1873 et 1900; la rive nord, en particulier le ÇQubec,

Montral, Ottawa & Occidental È, recevra la part du lion.

Les consquences sur les finances publiques de la province sont dramatiques13.

De 1867 1896, les dpenses sont multiplies par six et les revenus par

trois. Certaines annes, les dpenses affectes aux chemins de fer reprsentent la

moiti du budget total. Elles doivent tre finances par des emprunts. La dette publique,

qui est nulle en 1870, passe 15 millions de dollars en 1880 et atteint 25 millions

dans les annes 1890. Le service de la dette absorbe le tiers des dpenses au

tournant du sicle. Le ton des discours du budget change rapidement. Dans un

intervalle de dix ans, il passe de Ç Je ne suis pas l'homme plonger dans l'endet-

tement È en 1874 Ç... ce n'tait pas de l'extravagance, mais l'esprit du progrs È

en 1882, puis Çsi nous ne faisons pas quelque chose... nous allons faire

banqueroute È en 1884.

10. Le Canada-Uni (compos du Bas et du Haut Canada, qu'on appellera en 1867 le Qubec

et l'Ontario) avait accumul au moment de la Confdration une dette de plus de 70 millions de

dollars. Selon l'Acte de l'Amrique du Nord britannique, le gouvernement fdral en assumait 62,5

millions de dollars, le reste devant tre partag entre le Qubec et l'Ontario. Voir Vallires (1983 :534).

11. Cette histoire fascinante est raconte en dtail par Young (1978).

12. Des recettes d'opration de 2 millions de dollars et le prix de vente de 7,5 millions de

dollars doivent tre dduits des dpenses.

13. Young (1978 :14) utilise l'anne 1875 pour montrer quel point les dpenses du gouvernement

pour les chemins de fer sont disproportionnes. Cette anne-l, le discours du budget incluait

des items traditionnels, comme 3 000$ pour la bibliothque du parlement, 11 000$ pour des chemins

de colonisation, 720$ pour des rparations au palais de justice de Gasp, 66 000$ pour la police et

233 410$ pour l'ducation. Mais il annonait en mme temps que le gouvernement devenait propritaire

d'un chemin de fer et encourrait des cots de construction estims 10 millions.

Ç Le gouvernement du Qubec et les milieux financiers de 1867 1920 È

Marc Vallires

L'Actualit conomique, vol. 59, n¡ 3, 1983, p. 531-550.

Extrait : p. 534

Quant aux besoins de financement, ils sont prime abord retards par

la question de partage de la dette de la Province du Canada3. Comme cette

dernire avait accumul une dette de plus de 70 millions de dollars au

moment de la Confdration et que, par l'Acte de l'Amrique du Nord

Britannique, le fdral n'en assumait que 62,5 millions, les gouvernements

de Toronto, de Qubec et d'Ottawa ont tent dans de longues

ngociations mouvementes de rpartir le surplus de la dette entre l'Ontario

et le Qubec. Ainsi, le divorce du Qubec et de l'Ontario impliquait le

partage de la dette commune excdentaire, soit un peu plus de 10 millions

et demi. Cette question ne sera rgle qu'en 1873 lorsque le fdral

assume

entirement cette dette excdentaire et ddommage les autres

provinces de ce traitement de faveur. Avant ce rglement, le gouvernement

du Qubec craignait de devoir assumer une dette de 4 5 millions

et les charges inhrentes.

Une fois cette possibilit dfinitivement carte, le gouvernement

provincial peut se lancer dans un programme intensif de subventions aux

compagnies prives de chemin de fer.

3. Voir ce sujet Michel Stewart, Le partage de la dette et des actifs thse de M.A. (Histoire), Universit de Sherbrooke, 167 p.

<Dupr et Vallires sur dette Q-O.docx>

====

Ç Un sicle de finances publiques qubcoises : 1867-1969 È

Ruth Dupr

L'Actualit conomique, vol. 64, n¡ 4, 1988, p. 559-583.

Extrait, p. 572

L'incertitude sur le partage de la dette du Canada-Uni entre le Qubec et

l'Ontario10 est un facteur supplmentaire d'explication des engagements modestes

du gouvernement qubcois. Pendant son premier mandat (1867-1871), le gouvernement

Chauveau dpense moins de 2 millions de dollars par anne ; plus de

la moiti de cette somme est consacre au maintien de l'ordre social. Les revenus

du gouvernement, dont 60 pour 100 proviennent de la subvention fdrale, sont

un peu plus levs, ce qui laisse un lger surplus chaque anne.

En 1873,

aprs de longues et difficiles ngociations, la question du partage

de la dette est finalement rgle : le gouvernement fdral l'assumera en entier.

Cet arrangement ouvre la voie une hausse des dpenses du gouvernement

qubcois. Ainsi commence la fivre des chemins de fer qui balaiera la province

jusque dans les annes 1890. En 1875, il y a 1 024 milles de chemins de fer au

Qubec ; 90 pour 100 sont situs dans la rgion plus populeuse de la rive sud

du Saint-Laurent, reliant celle-ci aux tats-Unis (Hamelin et Roby (1971:129)).

Bientt, la population, le clerg et les politiciens de la rive nord commencent

rclamer des chemins de fer11. Le gouvernement du Qubec dpensera plus de

26 millions de dollars (17 millions en termes nets12) en aide la construction

de chemins de fer entre 1873 et 1900; la rive nord, en particulier le ÇQubec,

Montral, Ottawa & Occidental È, recevra la part du lion.

Les consquences sur les finances publiques de la province sont dramatiques13.

De 1867 1896, les dpenses sont multiplies par six et les revenus par

trois. Certaines annes, les dpenses affectes aux chemins de fer reprsentent la

moiti du budget total. Elles doivent tre finances par des emprunts. La dette publique,

qui est nulle en 1870, passe 15 millions de dollars en 1880 et atteint 25 millions

dans les annes 1890. Le service de la dette absorbe le tiers des dpenses au

tournant du sicle. Le ton des discours du budget change rapidement. Dans un

intervalle de dix ans, il passe de Ç Je ne suis pas l'homme plonger dans l'endet-

tement È en 1874 Ç... ce n'tait pas de l'extravagance, mais l'esprit du progrs È

en 1882, puis Çsi nous ne faisons pas quelque chose... nous allons faire

banqueroute È en 1884.

10. Le Canada-Uni (compos du Bas et du Haut Canada, qu'on appellera en 1867 le Qubec

et l'Ontario) avait accumul au moment de la Confdration une dette de plus de 70 millions de

dollars. Selon l'Acte de l'Amrique du Nord britannique, le gouvernement fdral en assumait 62,5

millions de dollars, le reste devant tre partag entre le Qubec et l'Ontario. Voir Vallires (1983 :534).

11. Cette histoire fascinante est raconte en dtail par Young (1978).

12. Des recettes d'opration de 2 millions de dollars et le prix de vente de 7,5 millions de

dollars doivent tre dduits des dpenses.

13. Young (1978 :14) utilise l'anne 1875 pour montrer quel point les dpenses du gouvernement

pour les chemins de fer sont disproportionnes. Cette anne-l, le discours du budget incluait

des items traditionnels, comme 3 000$ pour la bibliothque du parlement, 11 000$ pour des chemins

de colonisation, 720$ pour des rparations au palais de justice de Gasp, 66 000$ pour la police et

233 410$ pour l'ducation. Mais il annonait en mme temps que le gouvernement devenait propritaire

d'un chemin de fer et encourrait des cots de construction estims 10 millions.

Ç Le gouvernement du Qubec et les milieux financiers de 1867 1920 È

Marc Vallires

L'Actualit conomique, vol. 59, n¡ 3, 1983, p. 531-550.

Extrait : p. 534

Quant aux besoins de financement, ils sont prime abord retards par

la question de partage de la dette de la Province du Canada3. Comme cette

dernire avait accumul une dette de plus de 70 millions de dollars au

moment de la Confdration et que, par l'Acte de l'Amrique du Nord

Britannique, le fdral n'en assumait que 62,5 millions, les gouvernements

de Toronto, de Qubec et d'Ottawa ont tent dans de longues

ngociations mouvementes de rpartir le surplus de la dette entre l'Ontario

et le Qubec. Ainsi, le divorce du Qubec et de l'Ontario impliquait le

partage de la dette commune excdentaire, soit un peu plus de 10 millions

et demi. Cette question ne sera rgle qu'en 1873 lorsque le fdral

assume

entirement cette dette excdentaire et ddommage les autres

provinces de ce traitement de faveur. Avant ce rglement, le gouvernement

du Qubec craignait de ne devoir assumer une dette de 4 5 millions

et les charges inhrentes.

Une fois cette possibilit dfinitivement carte, le gouvernement

provincial peut se lancer dans un programme intensif de subventions aux

compagnies prives de chemin de fer.

3. Voir ce sujet Michel Stewart, Le partage de la dette et des actifs thse de M.A. (Histoire), Universit Laval, Qubec, 197 p.

=======

Le 1 sept. 2016

23:01, Demers Pierre <pierre.demers@lisulf.quebec>

a crit :

Collgue Louis

Gill,

Pouvez-vous me

trouver la rf. 3. Voir ce sujet 6Michel Stewart, Le partage de la

dette et des actifs thse de M.A. (Histoire), Universit Laval, Qubec,

1967

?

Essentiel.

Amical. PiD

========

Marc Vallires.

Le 4 sept. 2016 08:08, Marc Vallires <mvall@videotron.ca>

a crit :

Bonjour M. Demers,

JÕai regard vos textes ( le

vtre et celui de Louis Gill) et je constate que toute cette question

reste thorique et sÕappuie sur des prmices errones. En effet, le Qubec nÕa

jamais assum la dette de 6 millions rsultant de la dette du Haut-Canada dÕavant

1841, car, en 1873, lÕexcdent de la dette de la Province du Canada au del des

62,5 millions (un peu plus de 10 millions) a t pris en charge par le

Gouvernement fdral dans le cadre des rajustements de la dette et des subsides

selon la population accords aux autres provinces canadiennes. LÕOntario

ne doit donc rien au Qubec, parce que le Fdral a assum toute la dette de la

Province du Canada.

Par ailleurs, quÕest-ce quÕil se serait produit si le

Qubec avait d se conformer la dcision des arbitres. Le Qubec et lÕOntario

auraient certainement emprunt leur part de la dette restante, tenant compte de

leurs trs faibles ressources budgtaires. Si la position du Qubec avait

prvalu et que lÕOntario aurait d verser 6 millions au Qubec, lÕOntario

aurait emprunt les 6 millions, sur 40 ans 6 ou 7%, les taux lÕpoque, plus

sa part sur la dette de 1841 1867 et le Qubec sa part de la dette de 1841

1867. Le capital de cette dette nÕaurait pas augment dans le temps et, sÕil

nÕavait pas t amorti ( 1 ou 2% par anne comme cela se faisait lÕpoque),

il aurait pu tre refinanc lÕchance, indfiniment. De plus, comme les taux

dÕintrts sont la baisse jusquÕau milieu des annes 1890, le gouvernement de

lÕOntario aurait converti cette emprunt des taux dÕenviron 3% et rduit ainsi

sa charge annuelle dÕintrts. La valeur de cette dette se serait limit aux 6 millions et aux intrts annuels non composs.

Dans ces circonstances, je nÕadresserais pas une

rclamation au gouvernement de lÕOntario!!!

JÕespre que ces quelques commentaires ne vous dcevront

pas trop, tenant compte des sommes extravagantes de vos estimations...

Une bonne fin dÕt,

Marc Vallires

Professeur associ (retrait)

Dpartement des sciences historiques

Universit Laval

Pour plus dÕinformations, voir la thse de matrise de

Michel Stewart et mon dernier ouvrage ÇLe Qubec emprunte. Syndicat financiers

et finances gouvernementales, 1867-1987È paru chez Septentrion en 2015.

NDLR. Michel Stewart

a crit 2 thses. Matrise lÕUniversit de Sherbrooke Rf. 1 et Doctorat

lÕUniversit Laval. Rf. 2.

Rfrences.

Rf. 1. Michel Stewart, Le partage de la

dette et des actifs, thse de M.A. (Histoire), Universit de Sherbrooke

Qubec, 197 pp.

http://lisulf.quebec/Stewart_Michel_MA_1976.pdf,

Ou encore :

http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/9346?show=full

Rf. 2.

Michel Stewart, Qubec, Montral, Ottawa, Occidental, Thse de doctorat

lÕUniversit Laval, Aot 1983.

Remarquable

par son contenu et par la qualit de sa rdaction. http://lisulf.quebec/StewartMichelPhD.pdf

Rf. 3. Marc

Vallires, ÇLe Qubec emprunte. Syndicat financiers et finances

gouvernementales, 1867-1987È, paru chez Septentrion en 2015.

Rf. 4. Rf.2045. http://www.erudit.org/revue/ae/1983/v59/n3/601063ar.pdf?origin=publication_detail

L'Actualit conomique. Revue d'analyse conomique, vol. 59 no 3 septembre 1983. LE GOUVERNEMENT DU QUBEC ET LES MILIEUX FINANCIERS DE 1867 Ë 1920 Marc VALLIéRES Universit Laval.

- 30 -

----------O--------------

![]()

----------------O------------------------------------

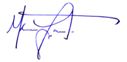

Prix du Qubec scientifiques.

Prix Marie-Victorin 2015 dcern Pierre Demers.

SF053**Lettres dÕappui au candidat.

Jean Coutu, Paul Grin-Lajoie, Maxime

Laporte, Jacques LÕcuyer, Pauline Marois, Wladimir Paskievici, Hubert Reeves, Ren-Marcel Sauv; prsent par

Michel Drouet.

Organisateur feu Jol Demers.

Texte Lettres

d'appui PMV 2015

Rfrence

Jol Demers 2015-04-03 23:01

===========================================================================

Longueuil,

le ___ mars 2015

Ë

l'attention des membres du jury des prix du Qubec,

Mesdames,

messieurs,

Il

me fait plaisir et honneur d'appuyer, par la prsente, la candidature du rput

physicien Pierre Demers au prix Marie-Victorin.

J'ai

connu Pierre, qui est mon grand-cousin, alors que j'tais encore enfant, lors

de runions familiales. Il avait dj une personnalit qui imposait le respect

et l'admiration de par sa rigueur et son rudition.

Ayant

moi-mme fait des tudes en sciences de la nature, j'ai toujours gard un

intrt marqu pour la carrire de ce parent dont j'ai pu suivre la carrire

dans les mdias et par le bouche--oreille. Je sais

qu'il a t un grand chercheur et un pionnier des sciences au Qubec.

Peu

de gens connaissent aujourd'hui l'existence des laboratoires secrets Montral

o il a particip aux recherches du projet Manhattan durant la deuxime guerre

mondiale. C'est nanmoins un pisode glorieux de notre histoire o il a apport

une contribution des plus remarquables.

Par

la suite, sa carrire en recherche et dans l'enseignement a contribu

inspirer et former des gnrations de chercheurs et de scientifiques de chez

nous et faire rayonner le Qubec scientifique travers le monde.

Il

a grandement contribu ainsi, et par son implication dans une multitude

d'autres domaines, l'avancement de la connaissance et de la socit au Qubec

et dans le monde.

Pour

ces raisons, et d'autres encore, j'ai l'intime conviction qu'il mrite

clairement d'tre honor de la plus haute distinction remise un tel

scientifique au Qubec, soit le prix Marie-Victorin.

Jean

Coutu

etcÉ....

===========================================================================

===========================================================================

Montral,

26 mars 2015

Monsieur

Michel Madore

Secrtaire

des Prix du Qubec scientifique

Objet : Lettre dÕappui |

Candidature de Pierre Demers pour le Prix Marie-Victorin

Monsieur

Madore,

Au nom

de la Socit Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montral, je souhaite par la

prsente fournir mon appui officiel la candidature de monsieur le professeur

Pierre Demers pour lÕobtention du Prix Marie-Victorin 2015.

Ë

lÕautomne 2014, jÕai eu le plaisir de collaborer avec la famille de monsieur

Demers pour lÕorganisation des clbrations de son 100ee

anniversaire de naissance. Plusieurs personnalits du monde scientifique et

politique, dont monsieur Paul Grin-Lajoie, ont particip ce jubil mmorable

tenu la Maison Ludger-Duvernay le 8 novembre

dernier. On a pu souligner cette occasion les dcouvertes et contributions

exceptionnelles au monde scientifique de monsieur Demers. Par ailleurs, ce

physicien nuclaire de rputation internationale a toujours Ïuvr avec courage

pour la dfense et la promotion du franais comme langue scientifique

internationale, ayant cr la LISULF (Ligue internationale des scientifiques

pour lÕusage de la langue franaise). Lors de la soire du 8 novembre, on a

aussi annonc que la SSJB lui dcernera prochainement le Grand prix des

sciences Lon-Lortie, lequel porte le nom du grand

universitaire ayant dirig en 1936 les travaux de matrise

s chimie de Pierre Demers lÕUniversit de MontralÉ

minent

savant, professeur respect, chercheur infatigable, vulgarisateur apprci de

tous, Pierre Demers est un homme aimable au parcours impressionnant. Guid par

sa curiosit insatiable et sa passion du savoir, il continue aujourdÕhui

sÕinvestir, comme il lÕa toujours fait, pour lÕavancement de la recherche

scientifique, particulirement dans le domaine de la physique fondamentale. La

vocation profonde du professeur Pierre Demers, un modle pour la jeunesse et la

relve scientifique, nÕest pas sans rappeler lÕÏuvre du frre Marie-Victorin

lui-mme.

Pionnier

du dveloppement de lÕionographie corpusculaire,

fondateur du Centre qubcois de la couleur, inventeur du colorimtre,

inventeur du systme du Qubcium, seul scientifique qubcois avoir

particip au projet Manhattan, rcipiendaire de nombreuses distinctions

majeures, Pierre Demers, qui a inspir les Hubert Reeves et Ishfaq

Ahmad de ce monde, a rsolument bien mrit de la patrie. En plus de sa

carrire poustouflante comme chercheur, monsieur Demers, cet universaliste,

auteur de deux recueils de posie, a su jeter des ponts entre les sciences, les

arts (les couleurs) et la langue franaise.

Enfin,

ayant pris connaissance des critres devant guider le jury pour la slection

des rcipiendaires du Prix Marie-Victorin, le Conseil gnral de la Socit

Saint-Jean-Baptiste de Montral considre que cette distinction lui va comme un

gant.

Je

reste votre entire disposition pour tmoigner davantage de mon

admiration lÕgard des ralisations et de lÕhumanisme du professeur

Demers.

Veuillez

agrer, Monsieur Madore, lÕexpression de mes

sentiments distingus,

Me

Maxime Laporte

Prsident

gnral, Socit Saint-Jean-Baptiste de Montral

===========================================================================

Jacques LÕcuyer.

En

appui la candidature de Pierre Demers au prix Marie-Victorin

JÕai

dÕabord connu Pierre Demers lorsque jÕtais tudiant de 1er cycle

lÕUniversit de Montral la fin des annes 50. CÕtait un des rares

professeurs du Dpartement de physique qui jouissait alors dÕune rputation

internationale. Il mÕavait impressionn par ses cours et les exercices de laboratoire

quÕil nous demandait de raliser. Au moment dÕentreprendre mes tudes de matrise, cÕest lui que je me suis adress pour diriger

mon travail, ce quÕil a accept de bonne grce. Je lui en ai toujours t

reconnaissant. Mes deux annes de matrise mÕont

permis de connatre sa personnalit originale et ses

convictions profondes.

Pierre

Demers est dÕabord et avant tout un grand scientifique. Il a fait ses tudes en

France dans les laboratoires les plus prestigieux. Il a ensuite travaill

durant les annes quarante avec des scientifiques canadiens et internationaux

au dveloppement des connaissances en matire de fission nuclaire,

connaissances qui ont conduit la mise au point des premiers racteurs

nuclaires et la production de la bombe atomique. Je crois quÕil tait le

seul scientifique qubcois dans cette quipe dirige par Halban

et Sr John Cockroft (prix Nobel). Il a alors

dvelopp une mthode permettant de suivre la trajectoire des particules

lmentaires lors des ractions nuclaires lÕaide dÕmulsions

photographiques, ce qui lÕa conduit dcouvrir de nouveaux lments. Il a bien

dcrit cette mthode dans un livre qui a connu une trs large diffusion dans

les milieux scientifiques internationaux : IONOGRAPHIE, les mulsions

nuclaires, principes et applications.

Mon

travail de maitrise a port sur une application de cette mthode un problme

dÕintrt en physique nuclaire : la distribution angulaire des fragments

provenant de la fission de 232Th frapp par des neutrons. Il

sÕagissait de dterminer lÕaide dÕmulsions nuclaires comment le thorium se

dsintgrait et dans quelle direction se dirigeaient les rsidus de cette

dsintgration. Pierre Demers a suivi avec attention et rigueur mon travail. Il

mÕa appris, moi comme plusieurs autres tudiants de cette poque, la

discipline dÕune recherche scientifique.

Mais

Pierre Demers nÕtait pas quÕun scientifique, il tait aussi un pionnier. Ë lÕUniversit de Montral, il a mis sur

pied un laboratoire de premier ordre en physique, un des premiers capables

dÕaccueillir des scientifiques provenant de partout dans le monde. Ë lÕpoque

o jÕai travaill dans son laboratoire, c'est--dire entre 1959 et 1961, jÕai

ctoy des chercheurs de France, Belgique, Pakistan, Espagne et Allemagne, ce

qui tmoigne de sa renomme internationale. Il tait dÕailleurs rgulirement

invit des rencontres dans divers pays.

Pierre

Demers tait aussi un pote et un artisan de la langue franaise. Il avait

conscience de lÕimportance de la langue dans le raisonnement des scientifiques,

des liens entre culture et sciences, et il voulait sensibiliser ses tudiants

cette dimension de leur travail scientifique. CÕest sans doute pour cette

raison quÕil a par la suite fond la Ligue internationale des scientifiques pour

l'usage de la langue franaise. Je ne sais pas jusquÕ quel point

son travail en ce domaine a port fruit, mais il faut reconnaitre quÕil sÕagit

l dÕune initiative de grande importance pour lÕavenir dÕune socit qui veut

respecter ses valeurs et ses traditions.

Voil

pourquoi je supporte avec la plus grande ferveur la mise en candidature de

Pierre Demers pour le prix Marie-Victorin. JÕespre quÕon saura reconnaitre et

clbrer le travail gigantesque de ce grand homme de science.

Jacques

LÕcuyer

29 mars

2015

===========================================================================

Paris,

France, le __ mars 2015

Jury

du Prix Marie-Victorin

Ë

l'attention de :

Monsieur Michel MADORE,

Mesdames,

messieurs,

C'est

en toute srnit que je choisis d'appuyer la candidature de M. Pierre Demers

au prix Marie-Victorin.

M.

Demers a notamment ctoy nombre de grandes Qubcoises et de grands Qubcois

qui m'ont ouvert leur porte au temps de ma jeune carrire ou qui m'ont prcd

dans diverses fonctions, tels que Jacques-Yvan Morin, Paul Grin-Lajoie et le

regrett Ren Lvesque. Je connais sa solide renomme scientifique et j'ai pu goter aux plaisirs de sa conversation et de son rudition

en de nombreuses matires. J'ai aussi dj salu publiquement les mrites de sa

longvit et de sa persvrance de mme que son apport unique nos socits

francophones dÕAmrique et d'Europe.

Je

sais, bien sr, qu'il est aujourd'hui le seul survivant de lÕhroque aventure

atomique Montralaise o il a contribu aux vnements

qui ont marqu notre histoire et celle de toute la civilisation humaine.

Il

a aussi, tout au long du dernier sicle, repouss les limites du savoir et communiqu

tous azimuts tant ses connaissances que sa vision et ses opinions toutes

particulires et d'autant plus prcieuses qu'elles se rvlent gnralement

fort diffrentes des ides reues et de toute autre. Pierre Demers a dvelopp

l'art d'observer le monde avec un regard neuf et d'y voir ce que nul autre n'y

avait aperu auparavant.

Mais

surtout, je peux tmoigner de sa persvrance et de son abngation dans sa

lutte pour la langue franaise, qualits qui sont les garantes, s'il en est, de

celles dont il a d faire preuve aussi tout son parcours scientifique durant.

________________________

Pauline

Marois

josee.jutras12@gmail.com

Wladimir Paskievici.

Monsieur

Michel Madore

Secrtaire

des prix du Qubec scientifique

Montral,

le 28 mars 2015

Objet : Candidature du

Professeur

Pierre Demers au prix Marie-Victorin

Le

professeur Pierre Demers est un candidat idal au plus important prix

scientifique du Qubec et je suis extrmement honor de pouvoir le prsenter.

Sa

carrire exceptionnelle est amplement dtaille dans son prodigieux curriculum vitae, dont je souligne

dÕabord les principaux traits de cette carrire, avant dÕvoquer quelques

souvenirs personnels et de mettre en vidence, par la suite, les ralisations

qui satisfont aux critres du prix Marie-Victorin :

a) une

formation hors pair : diplm du Collge Brbeuf, licences s sciences

– en physique et en mathmatiques – lÕUniversit de Montral, matrise en chimie lÕUniversit de Montral, agrg de

lÕcole Normale de Paris, doctorat dÕtat lÕUniversit de Paris, stages de

formation au MIT et au Rennselaer Polytechnic

Institute, aux tats-Unis, et stage de recherche dans le laboratoire de

lÕquipe de Joliot-Curie – prix Nobel en physique nuclaire.

b) de

retour Montral au Canada, il a fait partie, comme seul canadien-franais, de

lÕquipe slecte des chercheurs canadiens qui ont travaill, dÕabord Montral

ensuite aux laboratoires de lÕnergie atomique du Canda, en Ontario, sur le projet secret Manhattan visant produire la premire

bombe atomique.

c) sa

carrire professorale, mene lÕUniversit de Montral et qui a dur 33 ans, a

t extrmement fconde, quÕelle soit en termes dÕenseignement, de recherche,

de formation de chercheurs ou de rayonnement au sein de la socit.

d) sa

principale contribution lÕavancement des sciences physique a t le

dveloppement de la photographie ionique (des ions) – par rapport la

photographie photonique (de la lumire) – comme principal outil

dÕobservation (dtection et mesure) des particules radioactives et des noyaux

nuclaires, partir des traces que ces particules laissent dans des mulsions

photographiques spciales. LÕimportance de cette mthode de recherche a t

reconnue par le comit de slection du Prix Nobel de physique qui a donn ce

prix, en 1950, Cecil Frank Powell, pour Ç le dveloppement de la mthode

photographique d'tude des processus nuclaires [É] È, seul concurrent du

Professeur Pierre Demers dans ce domaine.

e) sa

principale publication, devenue par la suite lÕouvrage de rfrence mondial

dans le domaine de la photographie ionique – ou Ç ionographie È – sÕintitule : Ionographie, les mulsions nuclaires. Principes

et Applications È

f) le

professeur Demers a jou un rle prdominant dans la ralisation du Laboratoire

de physique nuclaire de lÕUniversit de Montral.

g) il a

particip activement de trs nombreuses runions savantes, quÕelles aient eu

lieu au Qubec ou lÕtranger.

h) il

tait en relation troite avec les grands physiciens nuclaires de son temps

h) il a

t lÕun des fidles collaborateurs de lÕACFAS, nomme lÕpoque Association canadienne franaise pour

lÕavancement des sciences.

Quelques souvenirs

personnels

JÕai

fait la connaissance du Professeur Pierre Demers en juin 1957 lors dÕun congrs

international de physique corpusculaire qui se tenait Strasbourg, en France,

o je finissais mes tudes de doctorat en physique nuclaire. Lorsque je lui ai

fait part de mon intrt pour un poste universitaire ventuel au Canada –

jÕtais apatride alors et mes parents vivaient dj au Canada – il mÕa

suggr de participer au congrs quÕil organisait lui-mme, lÕUniversit de

Montral, lÕanne dÕaprs, ce que je fis. Ë lÕpoque, le dpartement de

physique tait peu pourvu en professeurs ayant un doctorat (le Professeur

Hubert Reeves; le grand spcialiste en astrophysique, ne devait tre engag que

peu aprs). Grce lui, jÕai obtenu une bourse post-doctorale,

de mme que le visa dÕentre au Canada. JÕai travaill avec lui pendant un an,

avant dÕtre engag comme professeur assistant lÕcole Polytechnique. Ma

contribution a consist dvelopper une mthode mathmatique avance

(convolution des transformes de Fourrier) – mthode utilise aujourdÕhui

pour amliorer la qualit des images –, pour mesurer la densit des

grains dans les traces fortement ionises dans les mulsions nuclaires.

En plus

de mÕoffrir un cadre exceptionnel de travail, le Professeur Demers mÕa fait connatre les grand noms des scientifiques de lÕUniversit

de Montral comme lÕcologiste Pierre Dansereau

– lÕautre gant scientifique du Qubec de mon temps -, Jean-Marie Demers

et Pierre Couillard, les deux biologistes, avec lesquels jÕai gard de bonnes

relations pendant longtemps.

Le

Professeur Pierre Demers avait tout fait lÕair dÕun grand patron. Trs

exigeant, il insistait sur la rigueur de notre travail. Il tenait ce que

chaque membre de son quipe soit au courant de lÕavancement de tous les autres.

Il veillait aussi au bien-tre de son quipe, en nous

invitant chez lui ou dans le chalet quÕil louait en t. Il nous poussait

participer aux congrs annuels de lÕACFAS

etc.

Durant

mon sjour dans son groupe, il a commenc apprendre lÕalphabet cyrillique et

la langue russe pour pouvoir lire les auteurs sovitiques dans leur langue

natale. Il mÕa pouss le faire avec lui. JÕai commenc le

faire mais au bout dÕun certain temps, jÕai renonc. Lui, pas !

Il

avait une nergie indomptable et son esprit fonctionnait en dmultipli tout

moment. Je me souviens, dÕavoir pass dans son bureau, un vendredi en fin de

journe, pour lui souhaiter un bon weekend. Je lÕai trouv son bureau, la

tte entre ses deux mains. Il avait lÕair fatigu. En lui souhaitant un bon

repos, il mÕa rpondu, en murmurant et en soupirant : Ç JÕai trop

dÕides, trop dÕidesÉ È

Le

Professeur Demers tait un homme de grande culture classique, qui sÕexprimait

dans un franais parfait. Nationaliste convaincu, il aimait passionnment le

Qubec lÕintrieur duquel il ne sÕexprimait quÕen franais malgr la totale matrise de lÕanglais. Enfin, il sÕintressait aux

consquences sociales des dcouvertes scientifiques y compris celle de

lÕutilisation de lÕnergie nuclaire, le domaine vers lequel je me suis dirig

par la suite.

Parrain

de notre premire fille, il est rest longtemps proche de notre famille. Son

esprit tait toujours en veil lÕanne dernire lorsquÕil mÕa contact pour lui

fournir un renseignement utile pour un Õarticle quÕil rdigeait. Ë prs de cent

ans !

Apprciations selon les critres

dÕattribution du prix Marie-Victorin

á

qualit et envergure de la production scientifique

La

qualit de la production scientifique du Professeur Pierre Demers a t reconnue

internationalement et lÕenvergure a impressionn lÕensemble des chercheurs avec

qui jÕai eu lÕoccasion de mÕentretenir. La physique nuclaire et la physique

des particules lmentaires nÕont pu se dvelopper que grce au dveloppement

de nouvelles techniques dÕobservation. Aprs les simples chambres dÕionisations

qui mesuraient lÕnergie des particules ionisantes (rayons cosmiques,

rayonnements radioactifs, atomes ioniss ou particules lmentaires), aprs les

populaires compteurs Geiger qui mettaient simplement en vidence la prsence de

radioactivit, aprs les chambres brouillard, dj plus sophistiques, mais

avant le chambres bulles ou les dtecteurs semi-conducteurs, lÕutilisation

des dtecteurs mulsion photographique a permis lÕtude dtaille des

ractions nuclaires et la mise en vidence de nouvelles particules.

Comme

je le laissais entendre plus haut, son travail, de par son originalit et son

ampleur, tait Ç noblisable È.

á

renouvellement

de la problmatique et lÕoriginalit de la dmarche scientifique

JÕai

dj parl de lÕoriginalit du travail du Professeur Demers. Ce qui mÕa le plus

impressionn cependant, cÕest son inventivit continue, dans sa dmarche de

perfectionnement et de varit. Comme dans tout nouveau produit chimique

– ou biologique – on peut faire varier presque infiniment un ou

plusieurs paramtres ou lments faisant partie des mulsions photographiques.

QuÕelles soient en couches minces, en couches paisses, de faible, moyenne ou

forte densit, quÕelles contiennent tel ou tel lment constituant, la gamme des possibilit est quasi infinie. Habituellement les traces laisses par

les particules ionisantes sont grises ou noires, selon le pouvoir ionisant des

particules tudies. Eh bien, le Professeur Pierre Demers a russi obtenir,

pour plus de visibilit, des traces en couleur !

á le

rayonnement international

Sujet

dj trait. Participant actif tous les congrs de physique nuclaire

exprimentale, il a t aussi invit plusieurs autres universits.

á

la contribution la formation dans le domaine de la

recherche ou au dveloppement du milieu

Le

Professeur Pierre Demers a form un bon nombre de chercheurs dont plusieurs ont

occup par la suite des postes importants au Qubec ou ailleurs. La liste

compte est fournie dans le C.V.

Il a

contribu aussi beaucoup, par sa participation de nombreuses socits

savantes, par des articles dans des journaux et par des entrevues la

tlvision, au dveloppement scientifique du Qubec, comme aussi la promotion

de la langue franaise dans les articles scientifiques des chercheurs

qubcois.

En rsum, je considre que le

Professeur Pierre Demers mrite amplement de voir couronner sa superbe carrire

scientifique au Qubec par lÕobtention du prix Marie-Victorin.

Wladimir

Paskievici

Professeur

mrite, cole Polytechnique, Montral

Ancien

fondateur et Directeur de lÕInstitut de gnie nuclaire, PM

Ancien

Directeur, Direction des tudes suprieures et de la Recherche, PM

#603,

4874 Cte des Neiges

Montral

QC H3V

1H4

514-733-7438

===========================================================================

Hubert Reeves.

Paris,

France, le __ mars 2015

Jury

du Prix Marie-Victorin

Ë

l'attention de :

Monsieur Michel MADORE,

Mesdames,

messieurs,

J'ai

connu Pierre Demers lors de mes tudes l'universit de Montral. Il fut l'un

de mes professeurs. J'ai eu la chance d'en connatre

plusieurs autres auparavant qui m'ont eux aussi prodigu un enseignement

prcieux. Le professeur Demers cependant, fut le premier que j'ai crois qui

portait le flambeau de la recherche. La science ce n'est pas seulement : Ç

voil ce qu'on connat È un moment donn de

l'histoire, c'est aussi : Ç que reste-t-il savoir aujourd'hui? È Et a,

c'est ce que j'ai rencontr la premire fois avec Pierre Demers.

Il

faisait autorit dans le champ de l'ionographie et

son prestige pouvait intimider. Je fus donc un peu surpris, agrablement bien

sr, de la simplicit avec laquelle il m'a accept, moi jeune tudiant, dans

son laboratoire et comme participant lors de ses expriences. Il m'a invit

participer au lancement de ballons l'hlium portant des plaques d'mulsion

qui permettaient d'enregistrer le passage en altitude des particules du

rayonnement cosmique. Cette exprience de vie m'a marqu personnellement et

l'tude du rayonnement cosmique m'a suivi tout au long de ma carrire de chercheur.

Autour

de nous, durant les dcennies suivantes et prcdentes, la contribution de

Pierre Demers dans ce domaine a permis l'avancement des recherches

d'innombrables scientifiques de par le monde. C'est grce lui notamment qu'on

a dcouvert plusieurs particules nouvelles.

Il

tait, et il est encore, un ardent dfenseur de la langue franaise et un homme

d'une grande culture, s'intressant tous les domaines de la connaissance. Il

bnficiait d'une telle renomme a-t-on dit de lui, que nul n'a profit

davantage de sa libert acadmique. Dans ses cours, par exemple, il dbordait

volontiers des programmes officiels et employait parfois des moyens

pdagogiques des plus originaux pour illustrer son propos, capter l'attention

et marquer l'imaginaire de ses auditeurs. Il aura ainsi transmis une vision

toute particulire de la science, voire parfois, une passion de la recherche

des centaines sinon des milliers d'tudiants.

Toujours

lucide et actif plus de cent ans aujourd'hui, il persiste bousculer les

usages et tenter de faire avancer la science et la socit selon ses ides

toujours originales. Qu'on partage ou non ses vues, on ne peut qu'acclamer une

telle attitude et une telle persistance.

Au

Qubec, aujourd'hui, peu de scientifiques encore vivants mritent autant que

Pierre Demers de recevoir les honneurs du prix Marie-Victorin en reconnaissance

de l'ensemble de son Ïuvre. Ë mon humble avis, il n'y en a mme aucun autre.

________________________

Hubert Reeves,

Astrophysicien - hreeves@club-internet.fr

Montral, 28

mars 2015

Jury du Prix

Marie-Victorin

Ë lÕattention

de :

Secrtaire des

prix du Qubec Scientifique

Cher Monsieur,

Je recommande le

professeur Pierre Demers, physicien nuclaire, pour le prix Marie Victorin 2015.

Maintenant g

de 100 ans, le professeur Pierre Demers Ïuvre depuis les annes trente dans le

domaine de la physique nuclaire, laquelle il a apport de nombreuses

contributions, notamment dans la construction du cyclotron, avec le projet

Manhattan dont il a fait partie.

Toute sa vie

active, il lÕa consacre dÕimportants travaux de sciences nuclaires. Sa

dcouverte dÕun nouvel lment quÕil nomma Qubcium (Qb),

sÕest traduite par un nouveau tableau priodique des lments, distinct du

tableau traditionnel de Mendeleev. Cette dcouverte du professeur Demers

reprsente une contribution majeure aux disciplines nuclaires contemporaines.

Depuis de

nombreuses annes, le professeur Demers dirige la Ligue des Scientifiques pour

lÕusage du Franais dans les sciences (LISULF), Il nÕa pas hsit aller jusquÕ

confronter lÕInstitut Pasteur Paris pour son usage intempestif et injustifi

de lÕanglais dans ses travaux scientifiques.

Comme gographe

spcialis en gopolitique et auteur de plusieurs travaux sur le statut

territorial du Qubec, jÕai eu de nombreuses occasions dÕapprcier le travail

du professeur Demers, qui a t et demeure une inspiration pour tout Qubcois

et toute Qubcoise qui sÕengage dans une carrire scientifique.

Salutations

cordiales

Ren Marcel

Sauv, gographe et auteur.

===========================================================================

Michel Drouet prsentateur.

Ë lÕattention

de :

Monsieur Michel Madore

Secrtaire des

prix du Qubec Scientifique

Cher Monsieur,

Monsieur Michel Madore

Secrtaire des prix du Qubec scientifiques

Je suis trs honor de prsenter la candidature du

Professeur Pierre DEMERS au prix Marie-Victorin.

1.

Pierre DEMERS EN BREF :

LorsquÕen 1963, sont prpars les dossiers

de demande de financement pour la construction du Laboratoire de physique nuclaire de lÕuniversit de Montral, le

nom de Pierre Demers est mis de lÕavant pour valoriser les demandes.

En effet, le physicien Pierre Demers, avec dj 25 ans de mtier en 1963, est une rfrence internationale en physique nuclaire :

-

En

1939-40, il fait partie de lÕquipe dÕIrne

et Joliot-Curie, au prestigieux Collge de France, alors que ces derniers

viennent de recevoir le prix Nobel pour leur dcouverte de la radioactivit

artificielle.

-

Au

Collge de France, Pierre Demers utilise la Ç mthode photographique È pour mettre en vidence le

cycle du combustible nuclaire au thorium menant la production de lÕuranium

233. Il dcouvre galement une srie de 7

nouveaux lments radioactifs du neptunium.

-

Ds

1943, Pierre Demers se joint lÕquipe de scientifiques anglais, franais et

amricains qui travaillent dans des laboratoires secrets lÕuniversit de

Montral (ci-aprs : Ç U. de M. È) au projet Manhattan. Ces travaux

mneront la 1re bombe atomique et la fin de la 2ime

guerre mondiale.

-

Pierre

Demers, seul scientifique

canadien-franais participant au projet Manhattan, met au point une

nouvelle technique base sur lÕutilisation dÕmulsions photographiques qui

permettent une dtection beaucoup plus facile et prcise des traces laisses

par les particules charges.

-

Pierre

Demers propose le terme Ç ionographie È pour sa dcouverte. Cette technique

a servi par la suite la ralisation de milliers de travaux de recherche dont

la dcouverte de la dualit du mson cosmique qui valut un Prix Nobel de physique Powell en

1950.

-

Aprs

la fin de la guerre, Pierre Demers devient professeur

de physique lÕU. de M. Il y poursuit ses travaux de recherche sur lÕIonographie corpusculaire. Il dveloppe lÕionographie en couleur et tudie le rayonnement cosmique et

solaire, sujet de multiples publications et direction de thses dÕtudiants.

-

Il

y enseigne pendant 33 ans contribuant ainsi grandement prparer la relve

scientifique du Qubec.

-

Les

techniques d'ionographie du professeur Demers sont

demeures au cÏur de la recherche nuclaire durant trois dcennies.

2.

LA QUALIT ET LÕENVERGURE DE LA

PRODUCTION SCIENTIFIQUE

De 1930 1980, Pierre DEMERS a publi plus de 130 articles, en chimie ou physique nuclaire, dans des revues scientifiques canadiennes et internationales.

La liste des publications figure au curriculum vitae ci-joint.

Parmi

les publications, il faut noter lÕouvrage extrmement important suivant de 864

pages, 39 tableaux, 402 figures, 3500 rfrences, 2200 noms dÕauteurs, ralis

avec lÕaide financire du ministre de lÕindustrie et du commerce et

publi par les Presses

Universitaires de Montral en 1958 :

Ç P.Demers : Ionographie, les mulsions nuclaires,

Ç Principes et Applications È

Cet ouvrage constitue une rfrence fondamentale dont nous avons dnombr plus de 50 citations dans des articles en physique nuclaire au niveau international. Cet ouvrage est bas sur 13 annes de recherche et dÕapplications de cette technique de dtection et caractrisation de ractions nuclaires ralises par Pierre Demers.

Cette technique, il lÕa dveloppe et perfectionne et il y a ajout la couleur pour mieux mettre en vidence les diffrentes ractions nuclaires. La technique a t adopte par de nombreux scientifiques travers le monde.

CÕest la contribution majeure de la carrire de Pierre Demers non seulement pour lÕavoir perfectionne mais pour lÕusage quÕil en a fait car plus des ¾ des travaux quÕil a publis ou prsents travers le monde sont bass sur lÕIonographie Corpusculaire.

Durant la mme priode, Pierre Demers a prsent plus de 80 communications des congrs au Canada et un peu partout travers le monde, comme, par exemple :

-

Une

communication l ÔAcadmie des Sciences de Paris en 1950 portant sur

Ç LÕanisotropie des rayons cosmiques tudis par ionographie È ou

-

une

communication invite sur Ç LÕionographie en

couleur È la confrence annuelle de

la Ç Pakistan Atomic Energy

Commision È tenue Nilore,

Pakistan, le 6 mars 1979.

3.

LE RENOUVELEMENT DE LA

PROBLMATIQUE ET LÕORIGINALIT DE LA DMARCHE SCIENTIFIQUE

En 1939-40, au Collge de France, il fait partie de lÕquipe dÕIrne et Joliot-Curie alors que ces derniers viennent de recevoir le prix Nobel pour leur dcouverte de la radioactivit artificielle. Et cette mme quipe dcouvre, en 1939, la fission nuclaire pour la production dÕnergie dans une centrale nuclaire, et prend un brevet.

Au Collge de France, Pierre Demers utilise la Ç mthode photographique È pour mettre en vidence et caractriser lÕactivit des neutrons. Il participe ainsi, par exemple, lÕidentification du cycle du combustible nuclaire au thorium menant la production de lÕuranium 233. CÕest durant cette mme priode que Pierre Demers dcouvre galement une srie de 7 nouveaux lments radioactifs du neptunium.

En 1943, aprs son retour au Qubec, Pierre Demers est invit se joindre lÕquipe de scientifiques franais, avec qui il avait travaill Paris, qui se sont joint des scientifiques anglais et amricains qui travaillent au projet Manhattan dans lÕaile ouest du btiment de lÕU. de M. Ces travaux mneront la 1re bombe atomique et la fin de la 2ime guerre mondiale.

Pierre Demers est le seul scientifique canadien-franais du projet Manhattan.

Une plaque, fixe au mur de lÕaile ouest du btiment principal de lÕuniversit de Montral et visible de la cour centrale, porte le nom de Pierre Demers. Cette plaque, commmorant les travaux du projet Manhattan a t dvoile le 17 mai 1962 par le Prince Philip qui est venu serrer la main du professeur Demers cette occasion.

En 1945, dans le cadre du projet Manhattan, Pierre Demers, qui doit utiliser encore la Ç Mthode Photographique È, travaille sur le dveloppement dÕune autre mthode plus performante pour le diagnostique des ractions nuclaires. Il met au point une nouvelle technique base sur lÕutilisation dÕmulsions photographiques qui permettent une dtection beaucoup plus facile et prcise des traces laisses par les particules charges.

Pierre Demers propose le terme Ç ionographie È pour sa dcouverte. Cette technique a servi par la suite la ralisation de milliers de travaux de recherche nuclaire et cosmique. La premire de ses applications publie fut la dcouverte de la dualit du mson cosmique qui valut un Prix Nobel de physique Powell en 1950.

Ë ce sujet, le rput physicien Roumain, Wladimir Paskievici, dans sa lettre d'appui au prsent dossier (Voir

p.-j.), a tenu mentionner :

LÕimportance

de cette mthode de recherche a t reconnue par le comit de slection du

Prix Nobel de physique qui a donn ce prix, en 1950, Cecil Frank Powell,

pour Ç le dveloppement de la mthode photographique d'tude des processus

nuclaires [É] È, seul concurrent du Professeur Pierre Demers dans

ce domaine.

Aprs la fin de la guerre, de 1946 1980, Pierre Demers, enseigne lÕU. de M., il y poursuit notamment ses travaux de recherche sur lÕIonographie corpusculaire pendant plus de 20 ans. Il amliore encore sa technique par une innovation inespre en modifiant la composition des mulsions ce qui permet, en y ajoutant de la couleur, dÕaugmenter considrablement la rsolution des traces laisses dans lÕmulsion, par les ractions nuclaires. Il met ainsi au point lÕ Ç ionographie en couleurÈ qui mnera lÕavancement des connaissances et de multiples publications sur le rayonnement cosmique et solaire.

Dans

lÕtude du rayonnement cosmique et solaire, au lieu de placer les dtecteurs ionographiques en haut dÕune montagne, Pierre Demers imagine de les placer sur des ballons lchs dans lÕatmosphre. En 1947, avec la

collaboration de CIL, il monte, lÕU. de M., un atelier de fabrication de ballons en

polythne. JusquÕen 1954, le Professeur Demers ralisera, avec son quipe, 57

lchers et rcuprations, Montral, de trains de ballons quips de

dtecteurs ionographiques. LÕanalyse ultrieur des mulsions permit de mettre en vidence la prsence

de Ç primaires lourds È, qui sont la source des grandes gerbes

dÕAuger.

4.

LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Apprenant

que je travaillais sur ce dossier de mise en candidature du Professeur Demers,

un de ses diplms, Claude Cardinal (ccardin@videotron.ca) mÕa envoy, le 27 mars dernier, le message suivant:

Ë ma connaissance, lÕapoge de la carrire de Pierre Demers dans le domaine de l'ionographie se situe en 1959, anne o il organisa Montral, titre de Prsident du comit canadien, le 2ime colloque de Photographie corpusculaire. Ce fut une contribution magistrale la physique nuclaire qui fut apprcie par un grand nombre de physiciens prsents venus dÕautres pays.

En effet, ce 2ime colloque international de photographie corpusculaire tenu Montral en 1959, regroupa 150 auteurs, 87 communications et le compte rendu prpar par Pierre Demers est de 460 pages avec 360 figures.

Comme indication de lÕimplication de lÕquipe Demers aux changes scientifiques lÕinternational on note quÕelle prsenta 3 communications au 1er colloque tenu Strasbourg (1958), 7 communications au 2ime colloque de Montral (1959), 3 communications au 3ime colloque de Moscou (1960) et 8 communications au dernier et 4ime colloque tenu Munich en 1962.

Par ailleurs, comme le montre son c.v. (ci-joint), Pierrre Demers a publi dans de nombreuses revues scientifiques internationales comme : Atomes (France), CR Ac. Sc. Paris (France), J. Sci. Instr. (GB), Nature (GB), Nuovo Cimento (Italie) et Physical Review (.U.).

En 1970-71, Pierre Demers passa une anne sabbatique Francfort et Strasbourg au Laboratoire dÕ ionographie des professeurs Shopper et Cur.

En 1979, il fut confrencier-invit au congrs sur lÕionographie, tenu Nilore au Pakistan, invit par le professeur Ishfaq Ahmad, directeur of the Institute of Nuclear Science.

Le

professeur Ishfaq Ahmad, ancien tudiant au doctorat

et post-doc. de Pierre Demers de 1954 1964 dirigera,

plus tard, les destines de l'nergie atomique du Pakistan jusqu' sa retraite

il est dernirement prsident de lÕ

acadmie des sciences du Pakistan. Il est surtout clbre pour avoir dirig les

travaux qui ont men au 1ers essais nuclaire du Pakistan en 1998.

5.

LA CONTRIBUTION Ë LA FORMATION

DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE OU AU DVELOPPEMENT DU MILIEU

Au cours de ses 33 annes dÕenseignement de la physique lÕU. de M., Pierre Demers a d enseigner plus de 1000 tudiants, au bas mot. Parmi eux, Jacques Saint-Pierre, vice-recteur mrite de lÕU. de M., Jacques Vanier, professeur au dpartement de physique et aussi lÕillustre astrophysicien et crivain Hubert Reeves qui a dÕailleurs souhait produire une lettre dÕappui la prsente candidature.(Voir p.-j.)

Parmi ses tudiants la matrise et au doctorat, plusieurs ont accd des fonctions majeures particulirement Mm. Ishfaq Ahmad et Jacques lÕcuyer ; ces deux anciens tudiants du professeur Demers ont aussi prpar des lettres dÕappui la prsente candidature.(Voir p.-j.)

Dans

sa lettre dÕappui du 29 mars 1015, Jacques LÕcuyer a crit :

[É] Pierre Demers a suivi avec attention et rigueur mon travail. Il mÕa appris, moi comme plusieurs autres tudiants de cette poque, la discipline dÕune recherche scientifique.[É] il tait aussi un pionnier. Ë lÕUniversit de Montral, il a mis sur pied un laboratoire de premier ordre en physique, un des premiers capables dÕaccueillir des scientifiques provenant de partout dans le monde. [É] jÕai ctoy des chercheurs de France, Belgique, Pakistan, Espagne et Allemagne, ce qui tmoigne de sa renomme internationale. Il tait dÕailleurs rgulirement invit des rencontres dans divers pays. È

Ë noter galement que cÕest Pierre Demers qui, en France, en 1957, a invit le Dr. Wladimir Paskievici pour des recherches postdoctorales dans son laboratoire. Le professeur Paskievici fondera plus tard lÕInstitut de Physique Nuclaire de Polytechnique. Le professeur Paskievici a aussi envoy une lettre dÕappui, jointe au prsent dossier de candidature.

Le professeur Demers a trs tt milit pour la Ç La cration, Montral, dÕun Institut dÕtudes nuclaires È. Jean-Marc Lger nous l'affirme dans Le Devoir du 1er aout 1957. Et, lorsquÕen 1963, sont prpars les dossiers de demande de financement auprs du gouvernement du Qubec, du CNR et dÕnergie atomique du Canada, pour la construction du Laboratoire de physique nuclaire de lÕuniversit de Montral, le nom du seul physicien Canadien-Franais du projet Manhattan, Pierre Demers, fut mis de lÕavant pour valoriser les demandes.

Par ailleurs, comme il est indiqu dans le Curriculum Vitae, comme seul physicien Canadien-Franais ayant travaill au projet Manhattan qui mena la bombe ÇAÈ, Pierre Demers est un tmoin privilgi de cette poque. Il fut abondamment courtis par les mdias, journaux, radio et tlvision et pendant la priode 1945 1980, on a dnombr plus de trente entrevues publies dans les journaux ou diffuses la radio ou la tlvision notamment, les trois entrevues avec Ren Lvesque dont deux en 1957 pendant la guerre froide sur le danger nuclaire et une suite lÕexplosion dÕune bombe atomique par les amricains sur lÕile dÕAmchikta en 1969.

6.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

La prparation de ce dossier de candidature du Professeur Pierre Demers au Prix Marie-Victorin a t, pour moi, une exprience difiante de par ma dcouverte de la carrire, des ralisations, des contributions et de la renomme internationale de cet illustre physicien nuclaire, vritable pionnier de la science au Qubec.

Je suis, moi-mme galement physicien, Ph.D. D.Sc., diplm du MIT, de lÕU. de M. et de lÕuniversit de Paris-Sud. JÕai, mon actif, 26 annes de recherche lÕIREQ et, depuis, 20 annes de recherche dans lÕentreprise prive. Je suis prsentement encore actif dans le monde de la recherche.

Sur la base de ma formation scientifique et de mon exprience en recherche, forte de 120 publications et 20 brevets dÕinvention, je bnficie ainsi dÕune comptence certaine pour apprcier la carrire enviable du Professeur Demers sous tous les aspects de qualit et dÕenvergure, dÕoriginalit de la dmarche et du rayonnement international sans oublier sa contribution inestimable la formation d'une premire vraie gnration de chercheurs qubcois qui, eux-mmes, ont produit des carrires prestigieuses en sciences.

Nous avons volontairement omis de nombreux aspects de la carrire de Pierre Demers dans d'autres disciplines non-pertinentes ici mais qui tmoignent tous de son esprit novateur tonnant, infatigable qui a permis l'avancement scientifique et social de notre pays et de notre monde durant le dernier sicle.

Je dois aussi souligner ce qui suit: Compte tenu de l'ge vnrable, de plus de cent (100) ans ! du professeur Demers, et bien qu'il soit toujours alerte et actif en recherche, nous n'aurons possiblement plus beaucoup d'autres occasions d'honorer ce vritable patriarche des sciences du Qubec pour sa contribution qui a t compare, de haute autorit, celle d'un prix Nobel.

CÕest donc avec force conviction que je recommande chaleureusement lÕoctroi du prix Marie-Victorin 2015 au Professeur Pierre Demers pour l'ensemble de sa carrire plus que remarquable.

Michel DROUET, Ph.D. D.Sc.

514 982 9883 drouet265@gmail.com

- 30 -

----------O--------------

![]()

----------------O------------------------------------

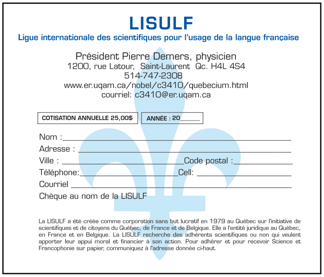

Votre cotisation 2016.

***Grande campagne de cotisations.

LISULF.

Tous ensemble en 2016.

Pour le franais en science.

Pour la libration nationale.

Nous avons des chances de russir.

Ci-dessus adresse du site est incorrecte. LÕadresse correcte est : http://lisulf.quebec/lisulf.htm,

Et

adresse courriel incorrecte. LÕadresse correccte est : pierre.demers@lisulf.quebec,

Imprimez et employez ce formulaire ou encore,

envoyez votre chque 25$ Can ou 25 Euros avec vos adresse,

No de tlphone et adresse courriel ordre LISULF 1200 Latour, St. Laurent Qc H4L

4S4 --- adresse courriel Pierre.Demers@lisulf.quebec,

Cotisation corporative 200$ Can ou 200 Euros

arrondissements, communes, municipalits, universits, coles, institutions,

membres corporatifs.

tudiant 10$ Can ou 10 Euros.

Don : illimit.

Sincre mais trop pauvre? Quand mme! 0$ Can ou

0 Euro.

¥

- 30 -